|

|

[正法寺ホーム]

メニュー

|

|

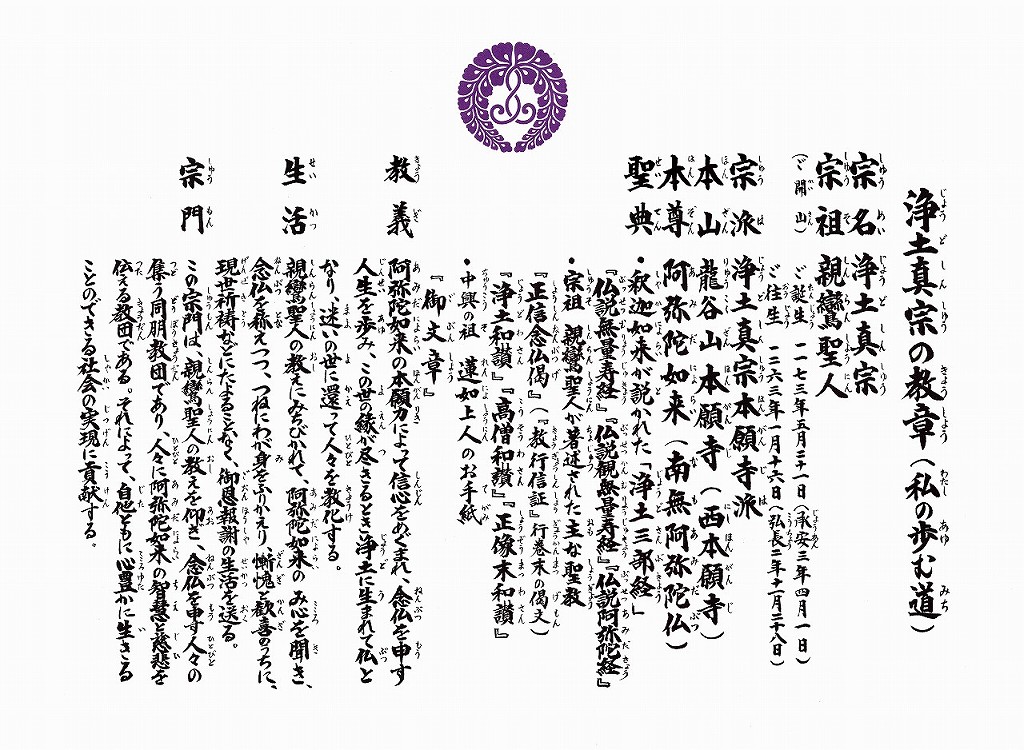

浄土真宗の教章(私の歩む道)

【浄土真宗本願寺派(お西)とは】

宗名 |

浄土真宗 ( じょうどしんしゅう ) |

浄土真宗10派の内、宗名を「浄土真宗」というのはお西だけ。他は「真宗」という。例えば「真宗大谷派」(お東)のように。 |

宗祖 |

親鸞聖人(しんらんしょうにん) |

肉食妻帯を初めて公にしたお坊さん。四男三女のお父さん。奥様は恵信尼さま。 |

宗派 |

浄土真宗本願寺派 (じょうどしんしゅうほんがんじは) |

|

本山 |

龍谷山本願寺 (りゅうこくざんほんがんじ) |

|

本尊 |

阿弥陀如来(南無阿弥陀仏) |

阿弥陀如来、阿弥陀仏、阿弥陀さま、御本尊、などと言うが、みんな御本尊である阿弥陀如来のこと。 |

聖典 |

・釈迦如来が説かれた浄土三部経 ・宗祖親鸞聖人が著述された主な聖教 ・中興の祖、蓮如上人のお手紙 |

浄土真宗が根本とするお経。インドの言葉を中国で漢文に訳されたお経。宗旨によって根本とするお経が違います。ちなみに我が宗は「般若心経」を読みません。 |

| 教義 |

阿弥陀如来の本願力によって 信心をめぐまれ、 念仏を 申す 人生を 歩み、この世の縁が 尽きるとき 浄土に 生まれて 仏となり、 迷いの 世に 還って 人々を 教化する。 |

励み勤めて自分の力で仏様に近づいていく教えではありません。私たちは阿弥陀如来のお働き(本願力=他力)で救われていくのです。 |

生活 |

親鸞聖人の 教えにみちびかれて、 阿弥陀如来のみ心を 聞き、 念仏を 称えつつ、つねにわが 身をふりかえり、 慚愧と 歓喜のうちに、 現世祈祷などにたよることなく、 御恩報謝の 生活を 送る。 |

したがって浄土真宗のお寺にはお守り、お札のたぐいはなく、加持祈祷もしません。お坊さんは病気を直すことも未来を占うことも出来ません。ただ阿弥陀如来の教えを世に広めそれを喜ぶご門徒の方々が一人でも増えることを望んでいます。 |

宗門 |

この宗門は、 親鸞聖人の 教えを 仰ぎ、 念仏を 申す 人々の 集う 同朋教団であり、 人々に 阿弥陀如来の 智慧と 慈悲を 伝える 教団である。それによって、 自他ともに 心豊かに 生きることのできる 社会の 実現に 貢献する。 |

|

本山 |

本願寺(西本願寺) |

七条通りと堀川通りの交差点を上がったところです。京都駅に近い本願寺は東本願寺です。 |

| 別院 |

築地本願寺 |

関東の別院です。全国には別院が46あります。築地本願寺は大谷探検隊で有名な大谷光瑞師の発案で、伊東忠太博士の設計です。施工は松井組(松井建設)です。 |

| 教区 |

浄土真宗本願寺派(お西)の行政単位です。全国が32の教区に分かれています。各々に教務所という事務所があります。 |

正法寺の属している東京教区の教務所は築地本願寺にあり、関東一円の450余りのお寺を管轄しています。 |

| 組 |

「そ」と読みます。教区の行政単位です。東京教区には24の組があります。 |

正法寺は世田谷組に属しています。世田谷組には21のお寺があります。 |

| 寺院数 |

浄土真宗本願寺派(お西)のお寺は全国で約10400ヶ寺。東京教区では布教所も入れて約450ヶ寺あります。 |

分布としては関西以西が多くなっています。東京首都圏ではまだまだ寺院数が足りません。 |

| 僧侶数 |

全国で3万人以上。東京教区(関東地方)で1200人以上います。 |

正法寺にはお坊さんが4人所属しています。住職と坊守と娘2名、ご門徒の方で資格を取られた方2人と、全部で6人です。 |

|

み仏の誓いを信じ 尊いみ名をとなえつつ 強く明るく生き抜きます み仏の光をあおぎ 常にわが身をかえりみて 感謝のうちに励みます み仏の教えにしたがい 正しい道を聞きわけて まことのみのりをひろめます み仏の恵みを喜び 互いにうやまいい助けあい 社会のために尽くします |

親鸞聖人は、元仁元年(1224)52歳のとき『教行信証』を著され、「本願念仏の教えこそ、釈尊の本意である」ことを明らかにされました。そして、この本願念仏の教えは、親鸞聖人の血統をつがれる歴代宗主に次第相承され、この世に伝えひろめられてきました。蓮如宗主は、『領解文』で、親鸞聖人にはじまる歴代宗主を、如来の使者ー善知識と仰ぐようご教示になっていますが、わたしどもは、次第相承の善知識のご化導があればこそ、本願念仏の教えに遇い、信がめぐまれるのであります。いずれにしろ、元仁元年に立教開宗された浄土真宗は、歴代宗主のご勧化によって今に厳然と伝えられています。 |

|

●開山 親鸞聖人(1173〜1262)平安時代後期〜鎌倉時代 9歳で出家され、20年間、比叡山でご修行の後、法然宗主とのお出会いにより、“念仏の道”に入られる。数多くのご撰述によって、広くご化導いただき、90歳でご往生になる。明治9年に諡号「見真大師」をおくられる。 |

|

●第2代 如信宗主(1235〜1300)鎌倉時代 親鸞聖人の孫。幼少のころからお膝元で薫陶を受けられ、聖人の門下として『交名牒』に名を連ねられている重鎮だった。成人後、62歳で往生されるまで、東国をおもな活動の場とされ、み教えをひろめられた。 |

|

●第3代 覚如宗主(1270〜1351)鎌倉時代〜北朝時代 親鸞聖人の季女・覚信尼公の孫。『交名牒』に明らかなように、如信宗主から親しく教えを受けられる。“三代伝持の血脈”を説かれ、本願寺教団における法統継承のすがたを確立された方である。82歳で往生。 |

|

●第4代 善如宗主(1333〜1389)北朝時代〜室町時代初期 覚如宗主の孫。19歳で法統を継がれたが、まだ若年であったため、父・従覚、叔父・存覚両宗主の後見補佐を受けておられる。宗主の筆になる『教行信証延書』十七条は、本山に現存されている。往生は、57歳。 |

|

●第5代 綽如宗主(1350〜1393)北朝時代〜室町時代初期 善如宗主の嫡男。40歳で継職、44歳で往生になっているから、ご治山はわずか4年余りだった。この間、越中・井波に瑞泉寺をご建立、北陸における教線の重要な拠点とされた。また、寺院制度の整備もされた。 |

|

●第6代 巧如宗主(1376〜1440)室町時代 綽如宗主の息男。父・宗主のご示寂により、18歳で伝灯を継がれる。北陸、とくに越前や加賀の開教に尽くされたが、当時、越前を中心に大きな勢力を張っていた三門徒を破斥せられている。65歳で往生。 |

|

●第7代 存如宗主(1396〜1457)室町時代 巧如宗主の長子。45歳で継職、62歳で往生。前宗主の志を受けて北陸教線を拡充。また『教行信証』から『正信偈』を別出され、これと『三帖和讃』との信仰生活にもつ意義を重視されたことは、特筆される。 |

|

●第8代 蓮如宗主(1415〜1499)室町時代 存如宗主の長男。43歳で継職、75歳で引退されているが『御文章』のご述作『正信偈和讃』依用など、85年のご生涯は教化一筋の一語に尽きる。中興の祖と仰ぎ、明治15年に「慧灯大師」号をおくられる。 |

|

●第9代 実如宗主(1458〜1525)室町時代 蓮如宗主の第5男。32歳で法統を継がれたが、飛躍的に伸張した教団の維持充実をはかり種成の任を全うされた。ご法義引立てのため『五帖御文章』を編集し下付されたご事跡が特筆されよう。68歳でご往生。 |

|

●第10代 証如宗主(1516〜1554)室町時代後期(戦国時代) 実如宗主の孫。父・円如宗主が、実如宗主より早く亡くなられたため、10歳で継職。各地に一揆が起こる戦国時代にあって、平和的態度を堅持、大阪本願寺の整備をはじめ、教線の興溜を図られた。39歳で往生。 |

|

●第11代 顕如宗主(1543〜1592) 室町時代後期(戦国時代)〜安土桃山時代 証如宗主の長子。13歳ご継職、50歳で往生。戦国時代に平和的態度で望まれていたが、織田信長との石山合戦に悩まれた。晩年、豊臣秀吉のすすめで、本願寺を京都に移される。本願寺の門跡勅許は宗主の時代。 |

|

●第12代 准如宗主(1577〜1630)安土桃山時代〜江戸時代(3代家光) 顕如宗主の第三男。後に大谷派本願寺を別立された長兄・教如宗主に代わって、17歳で継職。地方別院の体制を固め、近世本願寺の基盤を築かれる。東京の築地別院も元和三(1617)年、西本願寺の別院として、准如上人によって建立された。また、学問に関心深く『文類聚鈔』などご刊行。54歳で往生される。 |

|

●第13代 良如宗主(1612〜1662)江戸時代(2代秀忠〜4代家綱) 准如宗主の第2男だが、長男が早逝されたため、19歳で継職。51歳往生まで、宗学の振興をはかって学寮を創設されているほか、御影堂の再建や大谷本廟の整備をすすめ、本末制度・檀家制度を整えられる。 |

|

●第14代 寂如宗主(1651〜1725)江戸時代(4代家綱〜8代吉宗) 良如宗主の次男。12歳で継職。75歳で往生まで治山63年と最も長く、学問の場としての学林再興・歴代宗主の御影改訂・『和讃』『御文章』の開版と聖教の統一・制度や勤式作法の改革など、ご事跡は多い。 |

|

●第15代 住如宗主(1673〜1739)江戸時代(4代家綱〜8代吉宗) 寂如宗主は多くの子女を早逝させられたため、早くから養子に迎えられた住如宗主を後継者として定められていた。53歳ご継職、67歳ご往生だが、福井・境・伏見・山科・津村・塩屋の各別院の再建や整備に努められる。 |

|

●第16代 湛如宗主(1716〜1741)江戸時代(8代吉宗) 寂如宗主の第10男。住如宗主が寂如宗主の後継者と定まった後、湛如宗主が誕生、成育されたので、住如宗主は湛如宗主を養子として迎えられ、24歳で伝灯を継がれる。しかし、治山わずか3年、26歳で往生。 |

|

●第17代 法如宗主(1707〜1789)江戸時代(5代綱吉〜11代家斉) 良如宗主の第10子ー亀山本徳寺・寂円住職の次男。37歳で継職、83歳往生だから、治山47年と長い。明和の法論を初め多くの安心問題を調理されたほか、阿弥陀堂の再建『真宗法要』開版などがご事跡。 |

|

●第18代 文如宗主(1744〜1799)江戸時代(8代吉宗〜11代家斉) 法如宗主の長男。45歳で法統を継承されたが、56歳で往生。この間、炎上した学林の再興、興正寺との不破是正、三業惑乱の惹起などがあった。書道・和歌・詞・絵画・茶道など、特に芸道に通じられた。 |

|

●第19代 本如宗主(1778〜1826)江戸時代(10代家治〜11代家斉) 文如宗主の次男。長男の早逝により、22歳で法統ご継承。本願寺史上最大の法論だった三業惑乱をご裁断になり、多くの消息を下付して門末をご教導。また、興正寺との紛擾解決にも尽くされる。49歳ご往生 |

|

●第20代 広如宗主(1798〜1871)江戸時代(11代家斉)〜明治時代 文如宗主の孫。22歳で叔父・本如宗主の法嗣、29歳で継職。財政危機を改革で見事に乗り切られる。幕末にあって月性の登用や朝廷への献金など、勤王に尽くされる。北海道開教にも着手。74歳で往生。 |

|

●第21代 明如宗主(1850〜1903)江戸時代(12代家慶)〜明治時代 広如宗主の第5男。22歳で継職、54歳で往生、維新直後、いち早く海外の宗教事情を視察させ、議会制確立など宗制の革新、宗門教育の展開、鹿児島・北海道開教や海外布教の推進など、正法弘通に挺身せられた。大谷光尊。 |

|

●第22代 鏡如宗主(1876〜1948)明治時代(9年)〜昭和時代(23年) 明如宗主の長子。29歳で継職、40歳で辞職、73歳で往生。この間、3回におよぶ西域探検隊(大谷探検隊)の派遣をはじめ、中国・インド・欧州ご巡遊、アジア所地域の農事開発など、世界的なスケールで活躍されている。今当たり前のように行く、インド仏跡参拝旅行の前正覚山や王舎城、霊鷲山などは「大谷探検隊」がその場所を発見した。大谷光瑞。九条武子夫人のお兄さん。 |

|

●第23代 勝如門主(1911〜2002)明治時代(44年)〜平成時代(14年) 鏡如宗主の弟・大谷光明の長子。昭和2年門主に就任。12年、徳大寺嬉子さまと結婚。52年に引退されるまで治山50年。この間、全国の各教区・各組はもちろん、北米・ハワイ・カナダ・南米・欧州をご巡教。前日仏会長・全国教誨使連盟総裁など、対外的にも広く活躍。退任後も、ご化導に寸暇をさかれた。大谷光照。 |

|

●第24代 即如門主(1945〜)昭和時代(20年)〜 昭和20年、勝如門主の長子として誕生。昭和45年、本願寺派新門に就任。49年に田中範子さまと結婚。52年、門主に就任、法統継承式行われる。この年から全国31教区をご巡回。53〜4年には、全日本仏教会会長を勤められる。55年、伝灯奉告法要を修行、宗門発展計画のもと、新時代の宗門づくりの先頭にたたれて活躍されている。2011(平成23)年親鸞聖人750回大遠忌法要を修行。大谷光真。 |

|

●第25代 専如門主(1977〜)昭和時代(52年) 〜 昭和52年、即如門主のご長男として誕生。1992(平成4)年、得度、新門に就任。1993(平成5)年4月18日、立嗣奉告法要修行。大谷光淳。2006年春、古川(ふるかわ)流豆美(るずみ)さまとご結婚されました。 |

[正法寺ホーム] [トップ]

より詳しくは築地本願寺「歴代宗主」のページへ!

|

年回 |

没 年 |

この年の主な出来事 |

|

1周忌 |

令和2年 (2020) |

|

|

3回忌 |

令和元年 (2019) |

日本 天皇徳仁の即位礼 新国立競技場が完成 、消費税が8%から10%に 日本 ラグビーワールドカップ2019 |

|

7回忌 |

平成27年 (2015) |

高野山開創1200年記念大法会 第23回世界スカウトジャンボリーが山口県・きらら浜で開催 。又吉直樹さんの「火花」芥川賞 |

13回忌 |

平成21年 (2009) |

麻生内閣総辞職。鳩山由紀夫内閣が誕生し、自民党から民主党へ |

|

17回忌 |

平成17年 (2005) |

YouTube設立 福知山線(JR宝塚線)脱線事故 |

|

23回忌 |

平成11年 (1999) |

エリツィン大統領辞任プーチンを指名 アイドルグループ・嵐がデビュー 武蔵丸が第67代横綱に昇進 |

|

27回忌 |

平成7年 (1995) |

阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件発生 歌手テレサ・テン死去 太平洋戦争終戦50周年 |

|

33回忌 |

平成元年 (1989 |

ソ連、アフガニスタンから撤退 魔女の宅急便 ベルリンの壁崩壊 |

|

37回忌 |

昭和60年 (1985) |

『スーパーマリオブラザーズ』が発売 携帯電話の先駆けとなるショルダーフォン 日本航空123便御巣鷹の尾根墜落事故 |

|

50回忌 |

昭和47年 (1972) |

東パキスタン国号をバングラデシュとする。 ミッシェル・ポルナレフ「愛の休日」 アポロ17号打ち上げ |

|

100回忌 |

大正11年 (1922) |

グリコ発売、瀬戸内寂聴出生 |

※50回忌以降は50年おきです。

ご感想・お問い合わせ・ご連絡はメールでどうぞ

浄土真宗本願寺派正法寺 〒156-0043東京都世田谷区松原5−43−30 TEL03-3321-0205 FAX03-3321-0660