[正法寺ホーム]

[沿革] [浄土真宗のキーワード]

[浄土真宗の基本] [仏教なんでも相談]

[リンク集] [墓地新区画募集中]

[MAP]

[フォトギャラリーインド仏跡編] [フォトギャラリー・ブータン編] [天竺紀行][築地本願寺の意匠][小林永濯・永興展][住職の日記] [坊守のたわごと]

|

正法寺ホームページのトップページフォトのバックナンバーとコメント。一部掲載時のコメントと違うものもありますがご寛容下さい。 |

|

インドバナラシの夜明けです。川の東側には建物はありません。穏やかなオレンジ色の光は目にもやさしいです。 |

|

インドビハール州 スジャータテンプルにある、スジャータが苦行中のお釈迦さまに乳粥を供養する場面の像です。お釈迦さまはこの供養によって 力をつけ 最後の瞑想に入られ おさとりを開かれました。 |

|

東京 浜離宮の菜の花の写真です。 |

|

写真はコロナ前2020年にお釈迦さま涅槃の地、クシナガラをお参りさせて戴いたとき、お釈迦さまの涅槃像の前で撮らせて戴いた写真です。 |

|

現本堂新築のため平成23年(2011)に解体された旧本堂です。右側には書院から本堂へ行く渡り廊下がありました。お墓に行く時はその下をくぐっていってました。懐かしい写真です。 |

|

書院床の間の地袋の絵です。昭和4年築の旧書院にあったものをそのまま使っています。小林永興の筆によるものと思われます。現在の世田谷に移転したオリジナルの建具のひとつです。この他に本堂の欄間などもオリジナルのものを使っています。本堂書院を新築して10年になります。 |

|

コロナがなかなか落ち着きませんが、阿弥陀如来のまごころの中で有り難くすごさせて戴きましょう。南無阿弥陀仏のお念仏は一生懸命称えるものではありません。いつもありがとうございますとほのぼのと称えさせて戴きましょう。写真は正法寺本堂の虎卓です。虎柄の珍しい卓です。 |

|

北インド・ラダック地方の寺院の壁画。チティパティという悪霊を追い払う墓場の主と言われる。寺院のお祭りでは骸骨の仮面をかぶって踊る。悪霊退散のアマビエより親しみを感じますチベット・ギャンツェの白居寺の壁画。やさしいお顔です。 |

|

チベット・ギャンツェの白居寺の壁画。やさしいお顔です。(2020) |

|

北インドビハール州、お釈迦さま涅槃の地クシナガラから北東へ約40㎞、カンタック川の東のラウリア・ナンダンガルにこのアショカピラーがある。インド全土には同様のアショカピラーが沢山あるが、柱頭の獅子が残る完全な形で残っているのはとても珍しい。2000年前の姿を今も残している。近くに巨大なストゥーパサイトもある。 |

|

韓国慶尚南道梁山市・通度寺の増長天。増長天は四天王(持国天、増長天、広目天、多聞天)の一つです。インド神話に登場する帝釈天の配下で、後に仏教に守護神として取り入れられました。四天王は仏の住む世界を支える須弥山の四方向を護る守護神です。 |

|

スリランカ中央部、ダンブッラの小高い岩山の頂きに石窟寺院がある。開窟は2000年も前になる。中には仏像や壁画が安置されている。これは釈迦涅槃仏。 |

|

インド北部のラダックカルギル地方にあるラマユルゴンパ。チベット仏教寺院。荒涼とした標高3500メートルを越える山岳地帯に寺院を中心とした村落がある。堂内にはグルリンポチェやラマ僧の像が安置されている。 |

ブッダガヤ大塔での読経

|

3月のインド仏跡参拝旅行、お釈迦さまお悟りの地、ブッダガヤの菩提樹の前でのお勤め。お勤めはタイ仏教徒が作った荘厳壇をお借りしました。ご本尊は日本から持っていった阿弥陀如来です。 |

仏足石

|

仏足石を作ってみました。仏像がまだできない紀元1世紀ころ仏教徒はあたかもここに仏がお立ちいただいているが如く、足の形を刻み、礼拝していました。これは私の足形を元に仏足石風に仕上げてみました。 |

南インドケララ州の祭り

|

2015年2月久し振りに入竺いたしました。中インド・南インドを訪れ仏教の源流に触れて参りました。南インドケララ州では大きな象11頭が仏殿(ヒンズー寺院)を右回りに回る法要に出逢いました。 |

御岳山の紅葉

|

秋の一日、奥多摩方面に足を伸ばしました。同じ東京都でもありあまる自然があります。御岳山にケーブルで登り散策。全山紅葉と言うわけには行きませんが、見ごとな紅葉がありました。(2014、秋) |

本堂扁額

|

2011/9/15に旧本堂の新築工事が始まって以来、下ろされたままになっていた「弘宣正法」の扁額が約2年9ヶ月ぶりに本堂に掲げられました。この御文のとおり正法をひろく宣ずる寺としてあり続けようと思います。 |

屈斜路湖

|

今年、住職と坊守は結婚30周年をむかえました。記念に北海道を旅行させていただきました。屈斜路湖は近くの阿寒湖のように開けていなくとても静かで良いところでした。湖畔には野趣あふれる露天の和琴温泉がありました。 |

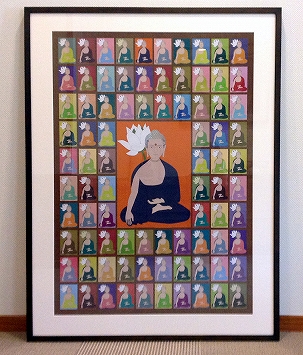

千仏画

|

千仏画ができました。インドのデリー空港で買ったお釈迦さまのカードをデザイナーさんにレイアウトしていただきました。A0版のとても大きいものです。階段に飾りました。 |

新年、本堂のお飾り

|

本年もよろしくおねがいいたします。本堂のお飾りもお正月飾りになっています。 |

夏休み子どものつどい

|

2013年8月30日、夏休み子どものつどいが正法寺で行われました。猛暑の中でしたが50名近い親子の皆様が参加してくださいました。スイカ割り。ヨーヨーつり、水遊び、射的、流しそうめんなど盛りだくさんのプログラムでした。 |

本堂・書院落成慶讃法要

|

2013年5月6日(月)本堂・書院落成慶讃法要、法嗣結婚奉告法要、親鸞聖人750回大遠忌法要をお勤めさせていただきました。沢山の方々にお参りいただきました。外陣最前列は築地本願寺雅楽会の方々。 |

本堂内陣

|

本堂内陣です。正面が阿弥陀如来。右脇壇が親鸞聖人、左脇壇が本願寺第19代本如上人。右余間が聖徳太子、左余間が七高僧です。内陣が少し広くなったので登礼盤が置けるようになりました。 |

薄暮の本堂

|

本堂正面の薄暮の時間です。こちら側の照明は少な目です。白き輝く時間も良いですがこの時間も格別です。 |

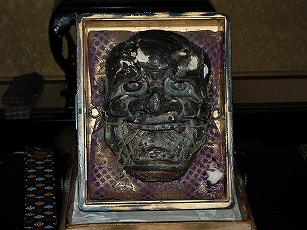

怪物

|

建築中の本堂の二階ベランダの欄楯柱頭につく伊東忠太風怪物。石材店で作っていただきました。 |

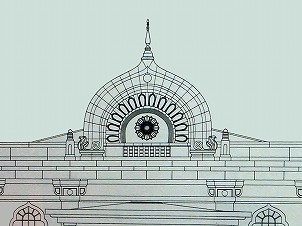

ペディメント

|

建築中の本堂の象徴となるペディメントがつき、ライトアップのテストをしました。築地本願寺の中央ドームを忠実に再現しました。造りはプレキャストコンクリートで田中技塗製です。(2012-6) |

亀

|

2月末に入竺しました。祇園精舎、クシナガラ、ケサリヤ、バイシャリ等の仏跡地とパータリプトラ、東インドオリッサ州のブバネシュワールを訪問しました。ここはヒンズーのまちですが郊外に未開の仏教遺跡、ラトナギリ、ウダヤギリ、ラリトギリがあります。写真は仏教とは関係ないですがホテルの売店で売っていた亀です。(2012) |

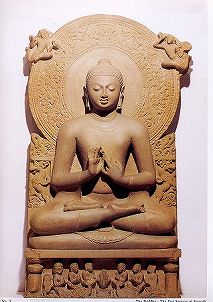

インド サールナートのお釈迦さまの初転法輪像

|

この仏像はインドのベナレス郊外、サールナートで発掘された釈迦の初転法輪像です。初転法輪とは釈迦が悟りを開いてはじめて説法をした姿です。仏教はここから始まりインドに広まりシルくロードに乗り東に伝わり、日本に伝わりました。 |

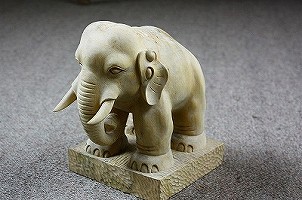

柱頭の象

|

本堂書院新築中ですが、早々に本堂階段の柱頭に使う象の彫刻が出来上がってきました。中国製です。原型は築地本願寺の柱頭です。築地本願寺のは石造りですが拙寺のは木製です。この他に牛と共命鳥があります。 |

信楽焼

|

境内の片隅に何を言わんかひっそりとたたずむ信楽焼のタヌキ。これは前前坊守が信楽に行って買ってきた物です。(2011-5) |

中津城

|

大分県中津市の中津城に行ってきました。お城の裏手は中津川が流れていて河岸が自然の城塞になっています。どこかで見た景色と思ったら、インドのベナレスのガンジス河を見おろすラムナガール城からの景色と同じです。 |

伝道院

|

長い間修復のため足場が組まれ、シートで覆われていた京都の「西本願寺・伝道院」が修復を終え750回大遠忌を前に姿を現した。この建物は築地本願寺の設計者で有名な伊東忠太の作品である。web-tv |

風見鶏

|

境内に風見鶏があります。風が吹くとカラカラと羽根を回していますが、風が強い日はそれはそれは一生懸命まわします。寒いのに頑張っています。 |

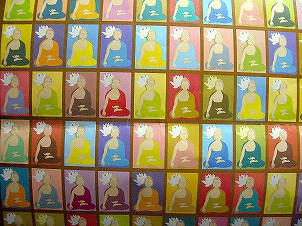

千仏画

|

印度や中国の石窟寺院の壁画に千仏画があります。これは降魔触地印を結んだお釈迦さまのイラストをプロのデザイナーさんに千仏画風に配色レイアウトしていただいたものです。これは試作品ですが最後は大判のポスターサイズで仕上げていただく予定です。 |

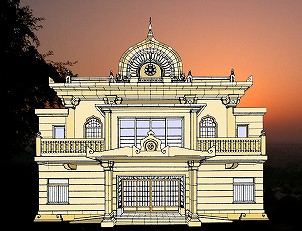

正法寺本堂の完成予想図

|

平成22年秋より着工になりました正法寺本堂の完成予想図です。外観は印度様式です。特に屋根のアーチの曲線部は築地本願寺や印度石窟寺院群の実測調査を経た上の設計になっています。本年から約2年、平成25年末の完成予定です。 |

さざえ堂

|

会津若松、飯盛山の「さざえ堂」。鶴ヶ城(現在修復中)を望む飯盛山は会津白虎隊に謂われのある所だがやはり「さざえ堂」が興味深い。特殊な構造で堂内が貝のさざえのように螺旋スロープになっている。当初堂内には西国33観音が祀られていた。(2010/11) |

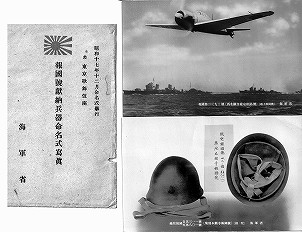

古い写真

|

寺の古い書類の中から「報国号献納兵器命名式写真」が出てきました。昭和17年に歌舞伎座で行われています。当時各寺院ごとに組織された報國団で集められたお金を築地本願寺で取りまとめて献納して兵器になったのだと思います。こういう時代もあったのです。今は兵戈無用です。(2010/9) |

日本ジャンボリー

|

富士山の麓、朝霧高原での第15回日本ジャンボリーに行って来ました。写真はメイン会場アリーナのメインステージです。ここで開会式、閉会式、平和の集い、大集会などが行われました。大谷光淳新門様も制服で参加されました。(2010/8) |

日本ジャンボリー会場

|

ボーイスカウトの第15回日本ジャンボリーが2010年8月2日~8日、静岡県の朝霧高原で開催されます。全国のボーイスカウト約2万人が集います。会場となる朝霧高原は1971年に世界ジャンボリーが開催された場所です。写真はその記念碑です。3年後の2013年には山口県で世界ジャンボリーが開催されます。(2010/7) |

あじさい

|

あじさいの季節になりました。境内のあじさいの中でもこの木が一番早く咲きます。ほかの木はまだまだつぼみがやっと見えてきたくらいです。琉球アサガオもぐんぐん伸びています。おしろいばなも大きくなってきました。花の季節が来ますね。(2010/5) |

ブッダガヤ 菩提樹学園

|

インドのブッダガヤ(お釈迦さまがお悟りを開かれた町)にある印度山日本寺。ここでは日本のお寺などからの寄付金で(正法寺も協力しています)、無料の診療所、幼稚園、旅行者の救護などの事業を行っています。春休み中に訪問したのでちょうど幼稚園の新学期の用意をしている最中でした。(2010/3) |

新本堂の塔屋部

|

正法寺の新本堂の塔屋部のスケッチです。現在は略式インド風ですが新本堂は築地本願寺を参考にしましたので本格的なインド風になりそうです。今回の入竺は設計の先生も一緒なので意匠が変更になるかも知れません。(2010/3) |

築地本願寺ドーム内部

|

とても珍しい写真です。築地本願寺の本堂、中央のドームの内部写真です。2009年の末、縁あって見学させていただいたとき撮影いたしました。鉄骨組に型枠を組みコンクリートを流し込んでいるようです。手前の白く見える部分が点検用の通路です。バレーボールが出来るくらいの広さはあります。(2010/2) |

紅梅

|

今年の冬は例年にも増して暖かい。武蔵野の冬枯れの雑木林の中に一本の紅梅があった。見るともう花をつけている。決して見事な枝振りとは言えないが、一輪一輪の花はどこの花と比べても引けを取らない。それは同じ花だから(2010/1) |

虎の皮

|

今年は寅年です。右の写真は正法寺に伝わる小林永興の虎の皮を描いた掛け軸の一部です。虎はよく猛虎図などになりますが、これは虎の皮です。新年の抱負・・虎のように○○しよう!などと気の利いたことは言えませんが、浄土真宗の教えを一人でも多くの方が慶んでいただけるよう勤めたいと思います。(2010/1) |

柿田川湧水

|

静岡県駿東郡清水町の柿田川に富士山の地下水が湧きでている。この底まで見える円筒形の大きな涌き間からわき出る水量は相当なものである。近隣の町はこの水が水道になり、三島の鰻もこの水で洗われる。美味しいはずである。(2009/12) |

グヌン カウイ(Gunung Kawi)

|

インドネシア、バリ島の石窟寺院、グヌン カウイ(Gunung Kawi)。ジャワ島のボロブドゥルを訪問したときに訪れたバリヒンズーの寺院。11世紀頃の造営で、王家の廟所のようだが墳墓の形を岩盤からくりぬいただけのようである。インドの石彫技術が伝わっていることだが、ボロブドゥルの方が出来がよい。(2009/9) |

比叡山延暦寺、蓮如堂

|

本願寺第八代蓮如上人が17歳から22歳まで修行された比叡山延暦寺、根本中堂近くにある「蓮如堂」。当時の庵は竹の柱にむしろの壁、このご苦労聞いた野洲の弥七(後の金ヶ森の道西)がはったい粉とお茶を持って上人を訪れたました。上人はこんなご馳走は戴いたことがないと喜ばれ、「本願は たのめよ南無の一つ橋 踏みはずしなば三塗の川底」と詠われ、弥七を教化されたと伝えられています。(2009/8) |

ニッカウヰスキー、余市蒸留所

|

清涼な風の中にあるニッカウヰスキーの北海道、余市蒸留所。写真は赤い屋根のシンボリックなたたずまいを見せる発酵棟。この奥にはモルトの乾燥棟があり、ピート臭がしている。山崎にはない臭いだ。2009/6 |

比叡のあじさい

|

梅雨に入りました。あしさいが咲き始めています。場所によって紫、ピンク、白など様々な色のあじさいがあります。土の性質によって色が変わると聞いたことがあります。このあじさいは比叡山の麓、坂本にある慈眼堂の参道に咲いていた淡い色のあじさいです。2009/6 |

御影堂の十字名号

|

2009年4月1日、京都の本山、西本願寺の御影堂の10年に亘る大修復が完成し、親鸞聖人の御木像がお堂にもどられました。それもさることながら、御影堂両余間に十字名号、九字名号ももどられました。これは北余間の十字名号。私のために光り輝いて下さるそのお姿は何とも有り難い。 |

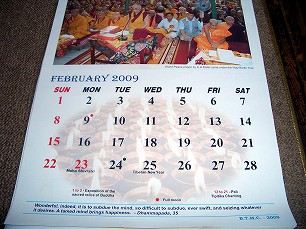

インドのカレンダー

|

インド・ブッダガヤ大塔のカレンダーがある。写真はダライラマ。雰囲気は良いのだが祝日が全く違うので戸惑う。ちなみに2月11日は平日。23日はシヴァ神の生誕祭(maha shivratri)。25日はチベットのお正月。インドでは月齢によって断食等をするので、9日に満月、24日に新月の印が。最下段にはダンマパダ35が英語で書かれている。(2009-4) |

伝教大師最澄師生誕の寺、生源寺

|

比叡山の滋賀県側の麓、京阪坂本駅近くに、天台宗の開祖伝教大師最澄師、生誕の寺、生源寺があります。 |

ワンデュポタン・ツェチュ

|

ブータンに行ってました。ブータンはとても良いところでした。ご存じの通り仏教国です。自然も人も気持ちもみんな良いところでした。写真は中央ブータンのワンデュポタンのお寺のお祭り。早朝6時頃大きな仏画が寺の壁に上がっていきます。素晴らしい光景です。動画をYoutubeにアップしました。ご覧下さい。 |

「爪かきの阿弥陀堂」

|

茨城県石岡市高浜を訪れた。親鸞聖人が爪で石板にかかれたという阿弥陀如来像が安置された、「爪かきの阿弥陀堂」がある(写真右下の方形の屋根)。高浜は霞ヶ浦の港。。親鸞聖人も稲田の西念寺から鹿島神宮に行く際にはここから舟で霞ヶ浦を渡ったのだろう。(マウスを合わせると阿弥陀堂の写真になります) |

ホオヅキ

|

お盆の頃にいただいたホオズキです。お盆のお仏壇に良くお供えされています。これと一緒になすの牛とキュウリの馬がかざられていますが、浄土真宗にはいらないお飾りです。なかなかお寺の言うことを聞いてくれません。 |

かたつむり

|

何年ぶりでしょう。寺のあじさいにカタツムリがいました。あじさいにカタツムリ、絵の書いたような梅雨の絵ですが、決して養殖とかやらせや偽装ではありません。こういう風景がどんどん無くなりました。大事にしたいものです。 |

あじさい

|

正法寺のあじさいが咲いています。紫の玉あじさいは例年のごとく。一昨年路地に下ろし、昨年咲かなかったピンクの額あじさいが今年咲いてくれました。隣が紫なので色移っているようで、少し青っぽいです。 |

誕生仏(お釈迦さま)

|

花まつりは終わりましたが、誕生仏(お釈迦さまがお生まれになった時の形像・ベビーブッダ)がトラベルサライさんのご協力でインドから将来されました。それもたくさんです。大きさは身長3㎝くらいの小さいものです。 |

本山の大屋根

|

ご本山の大屋根に雪が降りました。一番手前から「宗務所」「阿弥陀堂」「御影堂」、興正寺さんの「阿弥陀堂」、「御影堂」。本願寺の聞法会館から見るとこう言うように見えます。 |

三島のうなぎ

|

ボーイスカウトの本願寺派スカウトキャンポリーが今年の夏に静岡県三島市で開催されるので、打ち合わせで三島市を訪れることが多くなった。三島名物と言えば「うなぎ」。三島に涌く富士山の湧水で水打ちされたうなぎは格別に美味しい。これは元祖うなよしの鰻丼。これで並。(写真にカーソルを合わせるとふたが開きます) |

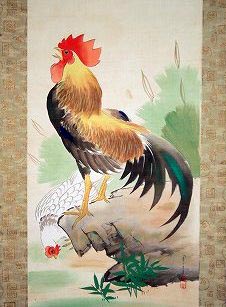

鶏鳴

|

正法寺は毎年決まって正月にはこの「暁の鶏鳴」を床の間に懸けます。これは軸の一部分です。全体的には鶏の上にうっすら旭日が描かれています。 |

本山の大銀杏

|

京都の本山、西本願寺に行って来ました。丁度境内の大銀杏が見事に紅葉していてとても綺麗でした。以前何故お寺の境内には銀杏があるのかと聞かれました。私は火事になると銀杏が水を吹くからと答えました。 |

築地本願寺の仏販(親鸞聖人用)

|

築地本願寺の報恩講で親鸞聖人の御前にお供えされた御仏飯です。間近で見るととても大きいです。下の畳は本願寺サイズで、一般家庭の畳より二まわりほど大きいです。 |

盆景

|

報恩講にご門徒の小柳さんが盆景を作ってくださいました。今はどこの社中でも人形や建物などの小物を使いますが、小柳さんは自然の草花だけを使う手法を貫いています。今回は特別に藁葺き屋根の家を使いました。これは無き仏師、栗原智山さん作の家です。 |

くぬぎ

|

今年の夏はとても暑かったですが、やはり秋は来るもの。近所にわずかに残る雑木林にクヌギの実が落ち始めました。報恩講がもうすぐです。 |

ギルウェルパーク

|

この夏にイギリスで開催されたボーイスカウトの世界ジャンボリーの写真。ここはロンドン郊外のギルウェルパークという指導者の研修所。スカウトは明確なる信仰を持つことを奨励しているので、研修所の中にいろいろな宗教の礼拝所がある。一宗一派に偏らないように宗教色をなくすどこかの国と大違い。 |

第21回世界ジャンボリーのメインゲート

|

スカウト活動100周年を記念して、発祥の地、イギリスで開催された第21回世界ジャンボリーのメインゲート。約4万2千人が世界73カ国から参加し、日本からも約1500人が参加している。次回2011年はスウェーデンでの開催が決まっており、その次2015年を日本で世界ジャンボリーを開催しようと誘致をしている。 |

窓辺の仏たち-チベット

|

窓辺の仏たち。西蔵(チベット)ラサのチベット仏教の中心ジョカン寺付近にて。海抜3700mほどあり、日差しは強いが乾燥している。気温も丁度良い。家の壁は白く塗られ、仏たちが描かれている。この周辺では五体投地して礼拝する姿がある。 |

東急東横線

|

渋谷のハチ公前。東急東横線の古い車両が展示されていました。中に入れて、かっこうの待ち合わせ場所になっています。正法寺の近くには東急世田谷線(玉電)が走っています。この丸い電車は昔の玉電を思い出します。 |

献茶式

|

築地本願寺の親鸞聖人降誕会での、茶道藪の内流献茶式のお道具(控えでの写真なので正式な配置ではありません)。 |

赤い袴

|

赤い袴を入手しました。僧侶の袴などの法衣は、宗派で色や紋に定めがあって、正式な場所では着ることが出来ないものがある。この赤はかまも、規程にはない色。さて、どこで着けようか。 |

もも

|

桃の花です。桜tに比べて町中でもものは何で合うことは少ない。果樹園に行かないとまとまった数が見られない。桜より少し色が濃いが、この時期早咲きの桜がそろそろ咲き出し、梅は区別が付くが遠目で見ると桃と桜は良くわからない。 |

すいせん

|

すいせんの花を見に行ってきました。伊豆の下田、爪木崎です。写真には少ししか写っていませんが、この斜面のしたには一面すいせんです。海なのに甘い香りが漂っていました。 |

阿弥陀如来

|

ふだんはあまり近くで拝めない阿弥陀如来の近影。年に一回、年末のお身拭いのためお厨子から外へお出ましになる。その時撮らせていただきました。お身拭いとはご本尊の汚れをとること。ごしごしこすらず、真綿を湿らせ真綿の重さで汚れを拭います。 |

SRI PADMANABHA

|

珍品将来。南インドケララ州の首都、トリバンドラムの寺院、パドマナーバスワーミ寺院のご本尊のアイドル。蛇の上に横たわるヴィシュヌ神。へそからブラフマが出ている。実物は5mほどらしい。この寺院はヒンズー教徒でないと入れないので実物は見ていない上、その時将来できなかった。先月入竺したサライさん頼み将来がかなった。 |

マッチラベルの蒐集

|

昭和初期、正法寺の先々代、11代住職が集めたマッチのラベルを整理した冊子が古い戸棚から4冊出てきた。合計100頁を越え、収集数は2000種におよぶ。図柄がとてもしゃれていて見ていると時間を忘れる。私(現住職)も何か残さねば。 |

紅葉

|

八ヶ岳まで行きました。2000mを越えると紅葉が見頃です。高校生の頃、サイクリングで麦草峠を越えたことがあります。当時は今のように別荘も少なく、道ばたの木々も小さかったのか、縞枯山がよく見えたのを覚えています。今は見えません。 |

吉崎、嫁脅しの面

|

世田谷組の研修旅行で福井県の吉崎別院を参拝しました。これは東西別院の間にある、大谷派願慶寺に伝わる「嫁おどし肉付きの面」。拝観料400円でご住職が物語を語ってくれる。物話はここ。 |

おじいさんの時計、ロンジン懐中時計

|

前住職の3回忌も終わり、少しずつ書斎を整理しています。そこから出てきたロンジンの懐中時計の修理が終わりました。クウォーツ時計では聞くことの出来ないゼンマイ時計のいい音がしています。(詳細は「住職の日記」にて) |

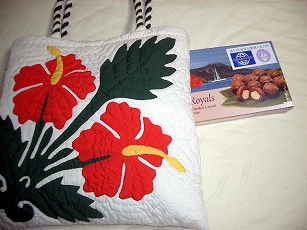

第13回世界仏教婦人会大会参加記念品

|

9月1日からハワイホノルルで開催された、第13回世界仏教婦人会大会から坊守が帰ってきました。正法寺からの参加者は3名でしたが皆さん参加したことをとても喜んでおられました。写真は参加記念品のキルティングのバッグです。後ろは大会のシールの貼られたオフィシャルチョコレート |

第13回世界仏教婦人会大会へ出発

|

2006年9月1日から3日にハワイホノルルで開催される、第13回世界仏教婦人会大会参加ツアーが8月31日成田を出発しました。日本からは約2700名が参加、この日成田からは107名が出発しました。 |

14NJ

|

第14回日本ジャンボリー(石川県珠洲市)、浄土真宗本願寺派の宗教儀礼会場に集まった2500人以上のボーイスカウト。「スカウトは明確なる信仰をもつ事を奨励しています。 |

ハス開花

| 蓮の花が咲きはじめました。ここは上野不忍池。なぜか花の数が少ないです。池の中には鯉や亀がたくさんいます。行田や上尾の蓮池は沢山咲いていることでしょう。 |

ハスのつぼみ

|

蓮のつぼみ。泥中よりいでて美しい花を咲かせる。まるで泥沼のようなこの世にひときわ輝く仏法のようである。そして蓮池は極楽浄土のよう。ここは京都府宇治市万福寺の蓮池。 |

サボテンの花

|

これは今年正法寺にお目見えしたサボテンの花。一番花が咲くと毎日開花しますが咲くのは夜です。それも一晩限りのいのちです。直径は15センチくらい有ります。花の臭いはありません。 |

あじさい

|

これもあじさいです。額あじさいの仲間です。あじさいというとまん丸の玉あじさいが有名ですが、こういうタイプもなかなか美しい。 |

日野家廟所

|

親鸞聖人生誕の地、京都市伏見区の日野の里に行って来ました。そこには日野誕生院、日野家菩提寺の法界寺、聖人産湯の井戸など見所が沢山あります。写真はその中の一つ日野家廟所。まん中の大きい五輪塔が親鸞聖人のお父さん日野有範のお墓です。 |

牡丹

|

今年もお寺の牡丹が咲きました。百花の王、花王とよばれるこの牡丹には消炎、鎮痛の作用があるといわれます。仏前に参拝するとき煩悩の虫を鎮めて心静かに聴聞するようにと、本堂のお飾りに牡丹の彫り物がたくさんあります。 |

桜

|

桜の便りが聞こえてきました。毎年感心しますが「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったものです。お彼岸が終わると急に春になります。この写真は少し早咲の桜ですが春らしい風景なので。 |

南天竺将来品

|

事帰朝いたしました。写真は南天竺よりの将来品です。ニルギリ高地の紅茶、マイソールサンダル石鹸、ニーム歯磨粉、ローズウォーター、カタカリのお面、ヘナの粉、ヘナのペースト、ケララの黒胡椒、香油(ジャスミン・ケララフラワー)です。2006/2 |

武蔵野の面影

|

宅地開発が進み東京で武蔵野の面影を探すのは難しくなってきた。郊外に出たら雑木林が真っ青な空に向かって枝をピンと立て春を待っていた。武蔵野の冬枯れの風景であった。(東村山市にて) |

ポカラからアンナプルナ連峰

|

ネパールはポカラの展望台からヒマラヤ・アンナプルナ連峰を望む。天候によって見えない日があると言うが幸いにもその日の早朝は良い天気だったが気温は寒いくらいだった。 |

築地別院の報恩講

|

築地別院の報恩講が11/16におわりました。これは15日の夜の別院です。15日は夕方から御伝鈔の拝読、引き続いて通夜布教が翌朝まで行われました。写真は夜の境内です。篝火が夜通したかれました。 |

サンダルソープ

|

インドの「サンダルソープ」白檀石鹸3種。白檀油(サンダルオイル)が使われている(たぶん)石鹸です。左2つがバンガロールの会社製。右はデリーの会社製。まん中のが一番ポピュラーなもの。使い心地は日本の石鹸にないさっぱり感があります。 |

こうめ

|

7月14日生まれのヨークシャーテリアがこんなに大きくなりました。耳の毛を切ったので現在耳は立っています。子犬2匹の内1匹がもうすぐもらわれていきます。(1匹はもらわれていきました。写真のこうめはうちにいます) |

EXPO2005 ネパール館

|

EXPO2005、愛・地球博に行ってまいりました。仏壮の全国大会に会わせての事でした。混雑パビリオンには目もくれず、南アジアのパビリオンに行ってきました。インド、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、中央アジア諸国、中国、スリランカなどです。写真はネパール館の正面にある仏陀像です。ネパールは真鍮で仏像を作ります。 |

宮内庁、楽部

|

宮内庁楽部の春の演奏会に行ってまいりました。館内は撮影録音禁止ですが、演奏前は撮影可です。これは大太鼓と鉦鼓(しょうこ)。左右にこのセットが一つづつあり、右の舞の時は右側、左の舞の時は左側を使います。この大きな太鼓から出る重低音はおなかに響きます。 |

京都、祇園閣

|

京都祇園、八坂神社の南側、浄土宗・大雲院内にある「祇園閣」(1927)。築地本願寺と同じ伊東忠太の設計。大倉財閥の創始者、大倉喜八郎の別邸に建てられた展望台のような高閣。伊東忠太は東京のホテルオークラの前にある大倉集古館も同年に建築している。祇園閣は後に大雲院がこの地に移転し境内地の中になった。 |

バンコック顔出し人形

|

バンコック「暁の寺院」の記念撮影用顔出し人形。こういうのがあるとつい顔を出して写真を撮りたくなるが、ここでは要注意。一回顔を出して写真を撮ると40バーツ要る。よく見ると下に40バーツと書いてある。日本人の習慣を逆手に取った商売?この写真は40バーツ請求されませんでした。 |

甲州街道、犬目宿あたり

|

甲州街道、犬目宿あたり。旧道沿いには一里塚が保存され、古い民家も立派に残っている。所用で出かけた時に、たまたま出来た自由時間。中央高速を降りて寄り道をした。意外に懐かしい風景に出会えた。 |

仏教章習得研修会

|

2004年暮れに三島市で行われた「浄土真宗本願寺派東京教区スカウト指導者会、仏教章習得研修会」に住職は講師で参加。これは柿田川湧水での記念写真。住職はどこにいるでしょうか? |

雪景色

|

雪がたびたび降ります。東京はあっという間に溶けてしまいます。大雪でご苦労されている地方の方がたには申し訳ないことですが、この一瞬の雪景色がとても美しく見えます。この日もあっという間に溶けて、関東地方特有の真っ青な乾燥した晴天になりました。 |

ベナレスの日の出

|

正月と言えば、富士山か初日の出でしょうか。これはインドのベナレスガンジス川の日の出です。これは初日の出ではありませんが、初日の出も同じだと思います。ベナレスでは朝日に向かって祈りを捧げます。また現地の方は、やわらかなオレンジの光は目にいいと言っていました。 |

伊東忠太の化け物

|

東京都墨田区の震災記念堂。ここも築地本願寺と同じく伊東忠太の設計。お堂にはいるとすぐ上の鴨居の所にこの奇妙な格好をした明かりがある。「伊東忠太の化け物」が明かりの玉をもっている。うちにも一つ欲しくなる。お |

えぞ鹿カレー、熊カレー・・・・

|

北海道、帯広・釧路・知床方面に行って来ました。忙しい日程でしたが良いものを沢山見せていただき大変有意義でした。東京では珍しい食べ物が沢山ありましたが、これには驚きました。えぞ鹿カレー、熊カレー、アザラシカレー、トドカレーの缶詰です。写真にはありませんがミンク鯨カレーもありました。 |

彼岸花(曼珠沙華)

|

お彼岸の月です。もう彼岸花(曼珠沙華)が咲いてしまいました。例年はどんなに気候が不順でも、きちんとお彼岸中に咲いたものでした。お彼岸までもたないと思います。どうなっているのでしょうか? |

松代象山地下壕

|

長野市松代町の「松代象山地下壕」の入り口。第2次世界大戦の末期、軍部が本土決戦最後の拠点として極秘のうちに、大本営などを松代に移すという計画の下に構築された「地下基地」です。中はとても涼しく、通路が碁盤の目のように掘られている。現在その一部が見学できる。 |

ナイルレストラン

|

食欲がないときははインドカレーに限ります。正法寺住職御用達の東銀座のナイルレストラン。インドのケララ州出身の方が作る南インド家庭料理の店。インド料理の定番、タンドリーチキン、シシカバブー、ナンはありません。スパイシーなトマトスープは美味しいです。 |

上海の街角の小龍包店

|

街角の自家製小龍包店。ねだんに注目!8個で2.5元!約35円弱(ちょっと安すぎ)。もちろん食べました。豫園の南翔饅頭店や虹橋の鼎泰豊(ディンタイフォン)と比べても引けを取らない美味しさでした。それにしても六本木ヒルズ店や高島屋店は何であんなに高いのでしょうか? |

上海のリニアモーターカー

|

上海のリニアモーターカー。世界で唯一の通常運行リニアモーターカー。ドイツ製。上海浦東新区の地下鉄・龍陽路駅と浦東国際空港間、約30㎞を8分で走る。最高時速は431㎞。運賃は2004年4月現在片道50元。(1元約13円)。たとえると東京~新横浜の距離をこの値段と早さで走ることになる。割安!。車体は小さく見えるが通路をはさんで3人づつの横6人がけ。上海別院跡見学と所用で上海に行ったときに乗車。 |

NEEM歯磨き粉

|

インド製のニーム歯磨き粉。インドでは、ニームの木の枝で歯を磨いている人がよくいる。ニームの消毒作用が歯に良いらしい。その成分が入った(?)歯磨き粉である。非常に調子がいいのでもっと買ってくればよかったと後悔している。インドでは200g+50gのサービスパックで50ルピー、日本円だと150円くらいか。ネットで調べたら日本でも手にはいるようだがその価格に驚いた。 |

江戸手描友禅「鳳凰」の打敷

|

正法寺門徒の江戸手描友禅師、荒井照太郎(1908 - 2002)作の「鳳凰」の打敷(部分)(正法寺蔵)。荒井さんの作品は東京国立近代美術館をはじめ、ベルギーのブリュッセル王立美術館、ベルリン東洋美術館等に収蔵され海外での評価が高い。 |

上海に行って来ました

|

上海に行って来ました。女子十二楽坊ですっかり有名になった中国古典楽器による演奏が、預園の湖心亭の二階で毎週月曜日演奏されています。演奏者は相当なキャリアの方々ばかり。お茶をたのめば何時間でもいられる。お茶うけにでるウズラの煮卵が美味。 |

築地本願寺のあかり

|

築地本願寺の二階への階段おどりばの照明。ほのかな明かりが周囲を照らす。築地本願寺は伊東忠太博士の設計であることが有名であるがその注目は外観に注がれることが多い。しかし、内装の細部を見ると外観以上に興味深い意匠がたくさんある。このあかりもその一つと思う。 |

築地 マグロ塚

|

築地本願寺の近く築地中央市場の正門左側の塀に「マグロ塚」のプレートがある。1954年3月1日アメリカが太平洋ビキニ環礁で行った水爆実験で被爆した第五福龍丸から水揚げされたマグロなどが16日、築地市場に入荷したが、放射能汚染が確認されたのでこの場所に埋められた。この事実をここに記し、核被害が再び起きないようにこのプレートが作られている。 |

築地本願寺 防空壕

| 築地本願寺の防空壕跡。わかりにくいが青いベンチの下の四角いマンホールがその入り口。以前は斜めに潜っていくかまぼこ型の屋根が付いた階段が地上に出ていて、入り口にはドアがあった。境内整備のとき地上部分が撤去され、入り口がマンホールになった。千鳥が淵全戦没者追悼法要の前日9月17日に公開される。 |

舞楽 陵王

|

舞楽、唐楽、壱越調 「陵王」の装束。陵王とは中国南北朝時代の武将・蘭陵王長恭のことで、蘭陵王長恭は顔が美しい将軍であったので戦場に出ても志気が上がらないので、いつも獰猛(どうもう)な仮面をかぶって指揮をとって戦っていました。この舞は舞楽の中でも走舞に属し軽快華麗な舞です。住職が出演する8月の築地本願寺雅楽会一関公演で演奏されます。 |

群馬県板倉町、宝福寺

|

親鸞聖人関東最初の逗留地、佐貫の庄板倉の里と言われる群馬県板倉町の真言宗宝福寺の太子堂。建暦元年1211年越後への流罪を解かれ後、1214年親鸞聖人は関東へ赴き、最初に逗留されたのがここ。有名な三部経千部読誦もここ。この太子堂は後世のものの上、聖徳太子木造は盗難にあって無い。この向かいに立派なコンクリート造りのお堂があり、二十四輩の性信房の座像がある。おそらく聖人を関東に招いた性信房とこの宝福寺とに深い因縁があったのだろう。 |

ルンビニ、新マヤ堂

|

4月8日はお釈迦さまのお誕生日「花まつり」です。写真はお釈迦さまがお誕生になった、インドのルンビニです。長くマヤ堂の解体発掘調査が行われていましたが、新しくマヤ堂を建てるのではなく、旧マヤ堂発掘跡を覆うようにこの新しいマヤ堂が建てられているようです。仮住まいしていた釈迦生誕のレリーフも元の場所に戻ったそうです。手前にマヤ夫人浴池、左端にアショカピラーが見えます。(2003年)(写真提供トラベルサライ) |

共命鳥

|

阿弥陀経に出てくる「共命鳥」。真鍮製。インド・ムンバイのアンティークショップ、「フィリップス」で見つけた。店主は想像上の鳥と言っていたが、あきらかに共命鳥である。英名は「JIVAJIVABIRD」。共命鳥は場所や年代によって形が違い、大谷探検隊が中国のヨトカンで発掘したものは、胴は一つの鳥だが肩から上が人間で、互いに肩を組み、外側の手は欠落しているが、前で合掌していたという。これを手に入れてからは何か共命鳥が急にいとおしくなってきた。 |

上海別院(西本願寺)

|

西本願寺上海別院跡。築地本願寺本願寺の中央ドームだけがそのまま建てられたような形。基部には欄楯が形取られている。ディスコかカラオケ店の看板があるので最近までそれに使われていたよう。今は閉店していて閉鎖されている。周囲のビル(生鮮市場になっている)とくっついていて、一棟のようだがこの別院の中だけが入れない。右の赤い幕の先、丁度別院の裏側から左の青い看板までが生鮮市場。一回りできる。上海市の保存建物に指定されている。(上海市乍浦路) |

小島の草庵

|

浄土真宗の開祖親鸞聖人が越後への流罪を許され、関東の常陸の国においでになったときまず留まられた草庵跡(1211年)。3年留まられて稲田の西念寺に向かわれます。今は大銀杏と石碑があります。遠くに見えるのは筑波山。周囲はのどかな田園風景だが、写真の手前、背中側は農協の建物が隣接している。(茨城県下妻市小島) |

築地別院報恩講

|

築地別院報恩講法要、11月15日の夜、堂内の照明を落として薄暗い中、御伝鈔上下巻が拝読されます。拝読は、御文章と反対側、親鸞聖人の御影の前で拝読されます。御文章は蓮如上人の御影の前。 |

越後の七不思議・小島の数珠掛桜、梅護寺

|

_承元元年(1207年)、親鸞聖人は念仏布教の咎により京都を追われ越後に流罪となりました。 |

小林永濯「鍾馗」の下絵

|

明治の狩野派の画家、小林永濯(えいたく)(天保14~明治23、1843~1890)の下絵。前々坊守が小林永濯の姪にあたるため、小林永濯やその弟子であり養子の小林永興(えいこう)(明治5~昭和8、1872~1933)の作品、下絵、春画など多数所蔵しています。これらは内外の日本美術研究家の方々に高く評価されています。両者とも墓所は当寺。 |

富士山

|

富士山の西側に対面する山の林道から撮った。こんな所誰もいないと思っていたら、マニアはすごい!数人が本格装備でカメラを構えていた。私は決して富士山カメラマンではありません。 |

パキスタン産・岩塩

|

パキスタン産のピンクの岩塩。旅行社の方からおみやげにいただいた。この岩塩の歴史は古くアレキサンダー王の時代までさかのぼる。この岩塩の山を見つけたのはアレキサンダー王の行軍の馬と言われています。アレキサンダー王一行が、この山のを通りかかった時、王の馬が山はだをなめるのでそこを掘ったところこの岩塩が出てきたそうです。その後現在にいたるまで、この岩塩は掘り続けられています。 |

インド・祇園精舎の夜明け

|

インドの祇園精舎での夜明け。インド到着直後は夕日朝日に感動してたくさん写真を撮るが、何日も経つと毎日同じなので感動しなくなる。 |

ありし日のNY・ワールドトレーディングセンター

親鸞聖人ご旧跡・国府津の勧堂

|

親鸞聖人が国府津に七年間滞在され、教化活動をされた草庵跡。近くに真宗大谷派真楽寺があり、この境内にも「帰命石」という聖人にいわれのあるものがある。 |

国連前

夕富士

ハワイマウイ島・ハナ本願寺

ハワイマウイ島・砂糖工場博物館に展示されている仏壇

|

ハワイマウイ島のさとうきび農園で働いていた日本人入植者がお参りしていたという浄土真宗の仏壇。開拓者の厳しい労働を支えていたのは阿弥陀如来の教えだった。この様子は映画「ピクチャーブライド」、主演:工藤夕貴(1994米)にくわしい。 |

浄土真宗本願寺派正法寺 〒156-0043東京都世田谷区松原5-43-30 TEL03-3321-0205 FAX03-3321-0660